狭いスペースだからといって諦めない!

「場所が狭いから」と、庭の楽しみをあきらめてはいませんか?

狭いスペースでも、要は工夫しだい。

必ず、心休まる落ち着いた庭空間はつくれるものです。

狭いスペースでも、要は工夫しだい。

必ず、心休まる落ち着いた庭空間はつくれるものです。

庭のリメイクを計画する前に

ぜひ知っておきたい、

狭い庭を広く見せるための5つのテクニック

狭い場所でも、美しい庭を実現している方は大勢います。

例えば、日本の坪庭やヨーロッパのパティオ(中庭)などには、

狭いスペースを生かす庭づくりのエッセンスが詰まっています。

狭いからとあきらめないで、場所に合わせた工夫をしてみましょう。

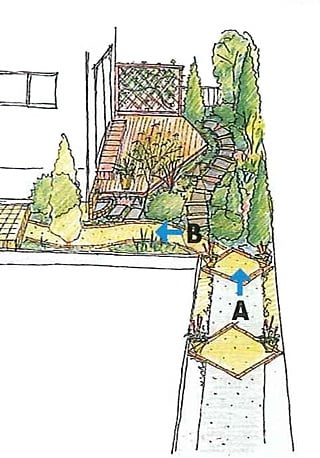

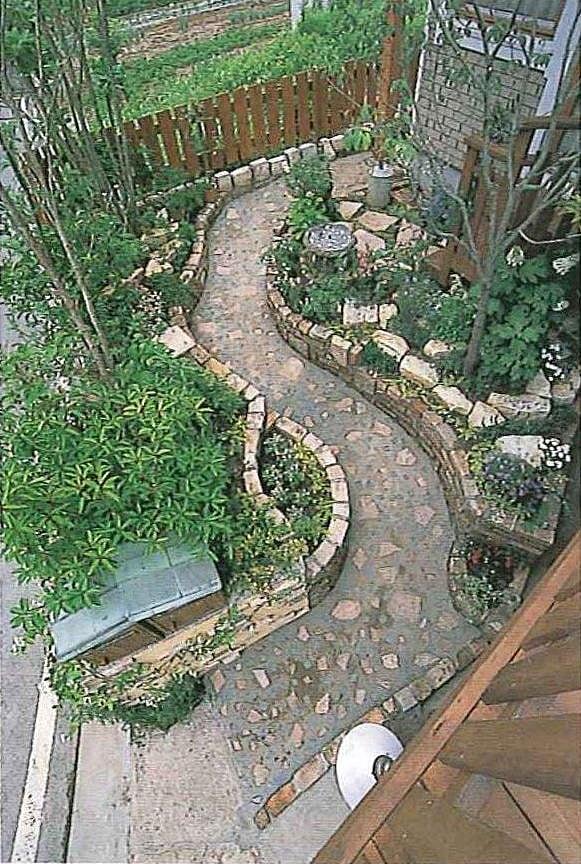

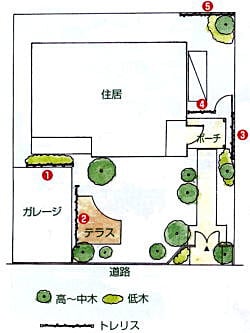

狭いスペースを有効に使った例 (写真A、写真B)

テキスト

A:ウッドデッキは四角形ではなく、形に変化をつけて仕上げる。

こうすることでたっぷりと余裕のある植え込みスペースが確保できる。

こうすることでたっぷりと余裕のある植え込みスペースが確保できる。

B:玄関へのアプローチ。細長いスペースだからこそ、直線ではなく、

ゆるやかな曲線に仕上げる。直線のアプローチだと、何本もの平

行線で、細いスペースがさらに細く、いくつに。も分断されてしまう。

ゆるやかな曲線に仕上げる。直線のアプローチだと、何本もの平

行線で、細いスペースがさらに細く、いくつに。も分断されてしまう。

1、 平行線を多くつくらない テラス、園路、花壇、樹木などを川の字状に平行に配置すると、狭いスペースをことさら細切れにすることになります。これではまるでシュレッダーにかけて刻むようなもの。横だけの方向性が強調されて縦方向の広がりがまるで感じられなくなってしまいます。 そこで、曲線や斜線を取り入れ、平行線を少なくすることで「面」をつくっていきます。 |

2、 庭の中央部に一番大きな樹木や構造物を配置しない テラス、園路、花壇、樹木などを川の字状に平行に配置すると、狭いスペースをことさら細切れにすることになります。これではまるでシュレッダーにかけて刻むようなもの。横だけの方向性が強調されて縦方向の広がりがまるで感じられなくなってしまいます。 そこで、曲線や斜線を取り入れ、平行線を少なくすることで「面」をつくっていきます。 |

| 3、 上下方向のラインで高さを出す 空間の高さは、樹木など垂直方向の高さがあると実感しやすくなります。狭い庭でも、高さのわりに横幅の少ない樹木や、ポール仕立てのつる植物で高さを演出できます。和風の坪庭ではタケ類が使いやすく、洋風の庭には横枝の張らないほうき立ち性の樹木や、コニファー、ニオイシュロランなどが合います。 |

| 4、 工作物を利用して植物をあしらう 一般の樹木を植えられない狭いスペースでは、トレリス(つる植物用の組み格子)やオベリスク形の支柱、アーチなどを据えてつる植物を絡ませ、高さのある壁にツタ類を這わせたり、ハンギングバスケットを掛けたりしておしゃれに飾ることもできます。 テラスなどをつくる際には、狭いからといって中途半端なサイズにしないことです。円形なら直径2.5m、長方形なら奥行き1.5mは必要です。花壇はレイズドベッド(レンガや石積みの立ち上がり花壇)にして高さに変化をつけると、リズムとメリハリが出るばかりでなく、ちょうどよい目線の位置に植物が入ることになります。また、日当たりの悪い庭では、工作物の色を選ぶことで、明るい印象を与えることもできます。 |

| 5、 ガーデンオーナメントはさりげなく 和風の坪庭では、道標(みちしるべ)型灯籠(とうろう)や織部などの小型灯籠(とうろう)、躇鋸(つくばい)などが据えられ、佗(わび)と風情を演出します。同様に洋風の庭なら、水栓まわりの水場やバードバス、小さな壁泉(へきせん)などは小庭のアクセントとして欲しいアイテムです。 また、ポイントとなる位置には、上手に寄せ植えされたコンテナも飾りたいものです。 ただし、ガーデンオーナメントがあまり目立ちすぎてはいけません。庭に自然になじませるためには、種類や位置、大きさを考えておく必要があります。樹木を配置する場合と同じです。 多種、多数のオーナメントを同時に飾ると庭の印象が雑多になるので、特に気をつけましょう。ワンポイントにとどめ、季節に合わせて取り替えるほうが、よりおしゃれです。  |

庭づくりを始める前に、チェックしておきたいこと

庭の形や環境に応じたプランの立て方、コーナーごとの庭のデザインなど、より具体的・実践的なテクニックについてお話します。まず初めは、新たに庭をつくるとしたらという仮定の上に立って、理想の庭をつくるためのチェックボイントを考えてみましょう。

| 「庭づくり」とは、住まいの屋外空間と、そこでの屋外生活の仕方をトータルに考え、時間をかけて形にしていくことです。心地よい空間をつくっていくという点では住宅も同じことです。しかし、庭は屋外であることや、素材に植物を多く使うことで自然とのかかわりが大きいという点、時間とともに変化、成長していく点などで、住宅とは大きく異なります。 そして、その目的のために行う作業全般を「ガーデニング」と呼んでいます。ガーデニングは、樹木や草花を植えて楽しむ前の舞台づくりから始まります。 |

庭づくりのための3つの条件 もし、新しく庭をつくるなら、無計画にガレージやアプローチ、デッキなどの構造物をつくって、樹木を植えたりしてはいけません。何年たっても理想の空間は生まれてこないばかりか、時がたつとともに庭全体が雑然としてしまいます。そうなると植物の美しさも失せ、心地よいはずの空間が、うっとうしくなることでしょう。 こうならないために、庭に手をつける前に「庭づくりのための3つの条件」をチェックしましょう。 |

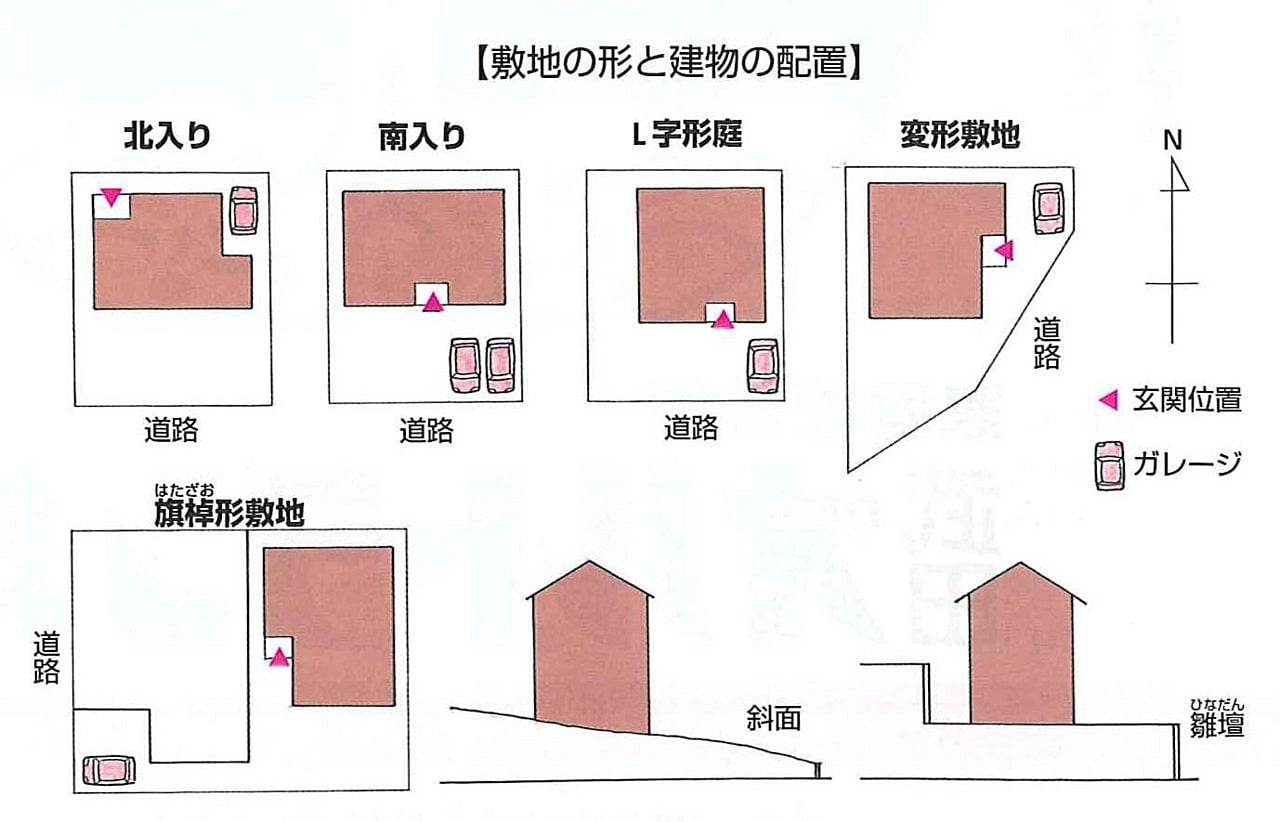

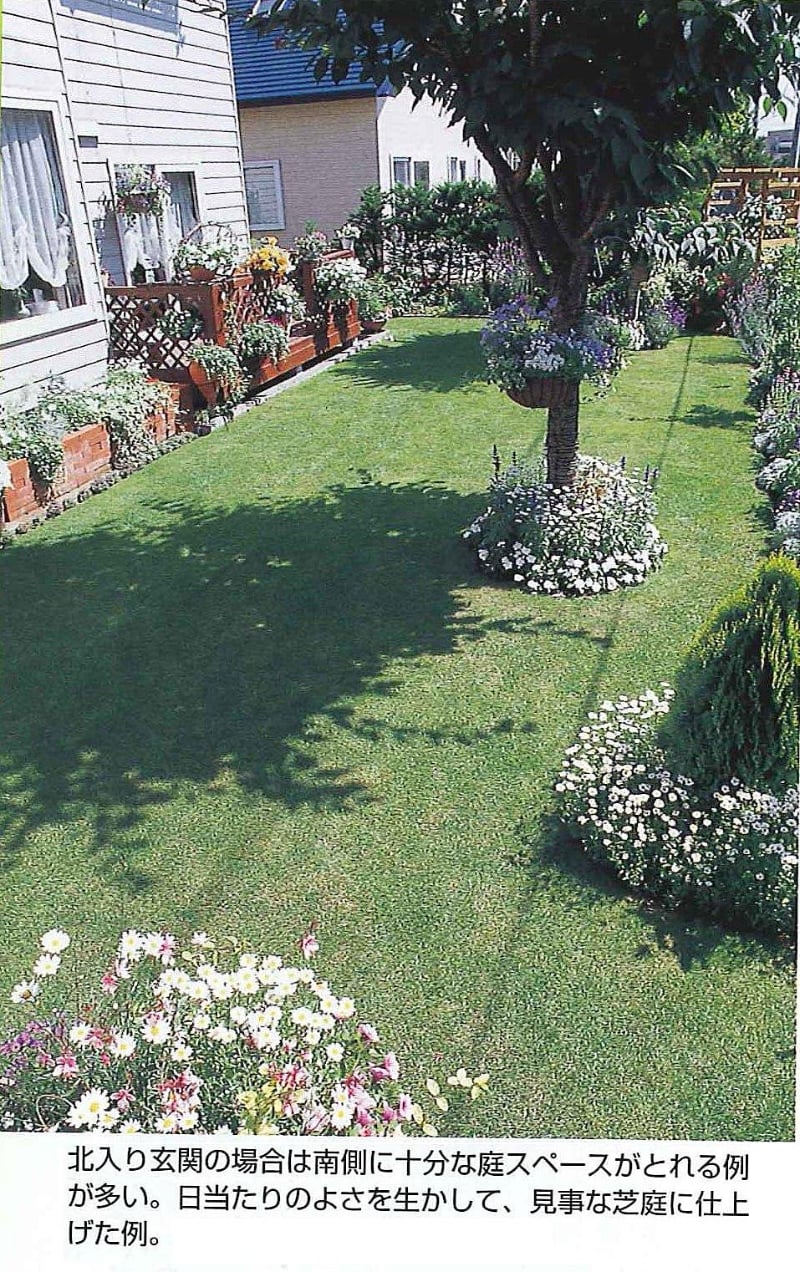

1 立地条件をチェックする 敷地や庭の広さや形。家屋が敷地のどこに配置されているか。これらの条件によって、庭に盛り込める要素は変わります。敷地や庭の形はさまざまなので、それぞれの特徴を生かし、欠点は補う工夫が必要です。 道路に対する土地の高低はどうでしょうか。平坦地は別として、傾斜地などで土留(どど)めのための擁壁(ようへき)や階段が多くなる場合は工夫が必要です。 また、家と道路との関係でいえば、玄関が北入り、南入りとあり、それぞれアプローチの長さが異なります。北入りでは一般的に短いアプローチで、その分、南側の庭が広く自由にデザインできます。 南入りはガレージとアプローチが並行して庭が狭くなるので、ガレージやアプローチを庭の一部として取り込み、見た目の狭さを感じさせない工夫が必要となります。 |

2 自然条件をチェックする

植物が健康に育つためには、日照、風通し、気温などの条件が整わなければなりませんが、土のよしあしも重要です。どの住まいでも、すべてに恵まれた条件は得られないので、条件に合う植物を選んだり、配置を考える必要があります。

まず土に関しては、最初に排水性や保水性を確保するための改良を行い、その後に、植えつけたい植物の性質に合わせて土質の改良を行います。建築工事の際に踏み固めた地表は、深さ30cm上耕せば問題ありませんが、重い粘土質や、地下に不透水層のある土地では、浸透管を入れ、深い穴を掘り、ブロックや砂利などで排水穴をつくる必要があります。庭づくり以前のこうした準備が、のちのちの庭のでき栄えに大きな効果を生むばかりでなく、庭仕事の手間も減らしてくれることになります。

植物が健康に育つためには、日照、風通し、気温などの条件が整わなければなりませんが、土のよしあしも重要です。どの住まいでも、すべてに恵まれた条件は得られないので、条件に合う植物を選んだり、配置を考える必要があります。

まず土に関しては、最初に排水性や保水性を確保するための改良を行い、その後に、植えつけたい植物の性質に合わせて土質の改良を行います。建築工事の際に踏み固めた地表は、深さ30cm上耕せば問題ありませんが、重い粘土質や、地下に不透水層のある土地では、浸透管を入れ、深い穴を掘り、ブロックや砂利などで排水穴をつくる必要があります。庭づくり以前のこうした準備が、のちのちの庭のでき栄えに大きな効果を生むばかりでなく、庭仕事の手間も減らしてくれることになります。

3 生活条件をチェックする

家庭の庭は、ホテルや旅館の庭と違って日常生活の場です。住まいの飾りではありません。庭づくりで一番大事なポイントは「生活のなかで何を楽しみたいか」です。

ガーデニングの楽しみは、育てることから始まり、飾る、観賞する、見せる、収穫する、もてなす、癒す、憩う、コミュニケーションを生むなどなど、幅広いものがあります。庭はこうした楽しみのための格好の舞台となる場ですから、それをより心地よくするには、生活条件のチェックが不可欠です。

まず、だれが楽しむ庭なのか(小さな子ども中心か、高齢者中心か、お客様中心か、など)。また、何を一番楽しみたいのか(花を楽しみたいのか、庭でお茶や食事をしたいのか)。時問と費用はどれほどかけられるのか、メンテナンスはどうするのか、といった点も、十分に考えておく必要があります。

実際は、こうした楽しみがいろいろとできるようにデザインしていくわけですが、歩く、座る、かがむ、といった動作が楽しく行えるように構造と植栽を考えることが大切です。

例えば、歩くにしても、石張り、タイル、レンガの類と、砂利敷き、芝生、デッキとでは足に受ける感触が異なります。住宅でフローリング、カーペット、畳を使い分けるのと同じで、感触からくるものも含め、五感を意識して素材を選びます。階段を歩くときは目線が足元にいきます。ふだんは目立たないかもしれませんが、このとき足元に小さな花があしらわれていれば、上り下りも楽しくなります。このように、生活のなかでの動線、視線の先に何が必要なのか意識すると、おのずと庭の構成も決まってきます。

家庭の庭は、ホテルや旅館の庭と違って日常生活の場です。住まいの飾りではありません。庭づくりで一番大事なポイントは「生活のなかで何を楽しみたいか」です。

ガーデニングの楽しみは、育てることから始まり、飾る、観賞する、見せる、収穫する、もてなす、癒す、憩う、コミュニケーションを生むなどなど、幅広いものがあります。庭はこうした楽しみのための格好の舞台となる場ですから、それをより心地よくするには、生活条件のチェックが不可欠です。

まず、だれが楽しむ庭なのか(小さな子ども中心か、高齢者中心か、お客様中心か、など)。また、何を一番楽しみたいのか(花を楽しみたいのか、庭でお茶や食事をしたいのか)。時問と費用はどれほどかけられるのか、メンテナンスはどうするのか、といった点も、十分に考えておく必要があります。

実際は、こうした楽しみがいろいろとできるようにデザインしていくわけですが、歩く、座る、かがむ、といった動作が楽しく行えるように構造と植栽を考えることが大切です。

例えば、歩くにしても、石張り、タイル、レンガの類と、砂利敷き、芝生、デッキとでは足に受ける感触が異なります。住宅でフローリング、カーペット、畳を使い分けるのと同じで、感触からくるものも含め、五感を意識して素材を選びます。階段を歩くときは目線が足元にいきます。ふだんは目立たないかもしれませんが、このとき足元に小さな花があしらわれていれば、上り下りも楽しくなります。このように、生活のなかでの動線、視線の先に何が必要なのか意識すると、おのずと庭の構成も決まってきます。

時間の移り変わりを考えておく

現状のチェックとは別に、庭づくりでは、時間の要素を頭に入れておきます。

1日のなかでは朝昼晩、午前中と午後、主に日ざしとの関係で庭の見え方が変わります。照明の効果は夜ならではのものです。

また、四季折々の移り変わりを楽しむための植栽構成も大切です。常緑植物ばかりでは新緑も紅葉も楽しめません。季節の花木や草花を取り入れ、庭の色彩を変化させていくのも、四季豊かな日本ならではの楽しみ方です。一年中花を咲かせるのも楽しみですが、夏は夏らしく、冬は冬らしく、季節を強調した演出もできます。

より長い目で見ると、木々は成長し完成度を高めていきますが、同時にメンテナンスに手間がかかるようになります。人も同じく成長、変化し、家族構成や年齢も変わるので、メンテナンスに手間をかけられない時期もあります。そこで、変化しない構造物と手間の必要な植物の量のバランスを考えておくことが大切です。

成長の遅い植物はメンテナンスが楽ですが、一般に高価です。芝生は最もローコストのグラウンドカバーですが、メンテナンスは非常に大変です。このようにイニシャルコスト(初期費用)が安い場合はメンテナンスコストが高くなることも頭に入れ、庭の計画を立ててみましょう。

次回からは、実例を見ながら具体的な庭づくりの手法を紹介します。

現状のチェックとは別に、庭づくりでは、時間の要素を頭に入れておきます。

1日のなかでは朝昼晩、午前中と午後、主に日ざしとの関係で庭の見え方が変わります。照明の効果は夜ならではのものです。

また、四季折々の移り変わりを楽しむための植栽構成も大切です。常緑植物ばかりでは新緑も紅葉も楽しめません。季節の花木や草花を取り入れ、庭の色彩を変化させていくのも、四季豊かな日本ならではの楽しみ方です。一年中花を咲かせるのも楽しみですが、夏は夏らしく、冬は冬らしく、季節を強調した演出もできます。

より長い目で見ると、木々は成長し完成度を高めていきますが、同時にメンテナンスに手間がかかるようになります。人も同じく成長、変化し、家族構成や年齢も変わるので、メンテナンスに手間をかけられない時期もあります。そこで、変化しない構造物と手間の必要な植物の量のバランスを考えておくことが大切です。

成長の遅い植物はメンテナンスが楽ですが、一般に高価です。芝生は最もローコストのグラウンドカバーですが、メンテナンスは非常に大変です。このようにイニシャルコスト(初期費用)が安い場合はメンテナンスコストが高くなることも頭に入れ、庭の計画を立ててみましょう。

次回からは、実例を見ながら具体的な庭づくりの手法を紹介します。

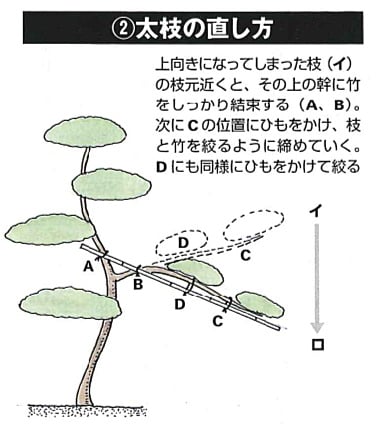

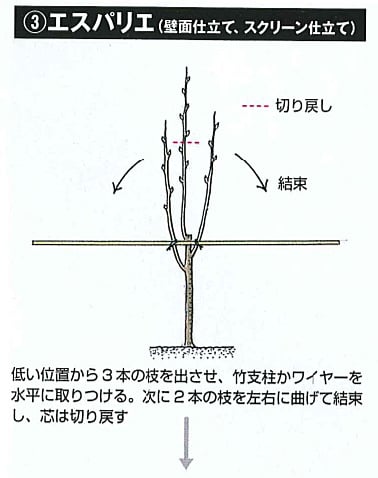

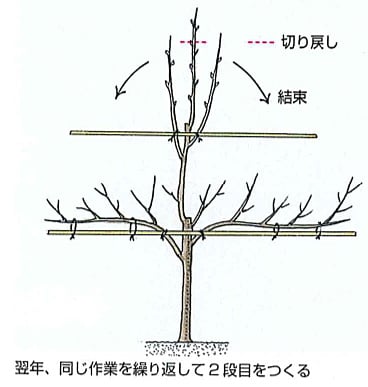

これこそ庭づくりの醍醐味。自分の意図した姿に庭木を仕立ててみよう

庭木の大きさや形を整え、同じ形でもより美しく見えるように剪定することを「手入れ」といいますが、意図的に特別な樹形に形づくっていく作業を「仕立て」といいます。英語ではトレーニング(training)と呼び、剪定とあわせて、時間をかけて少しずつ枝や幹を曲げたり引っ張ったりして、徐々に形づくっていく作業を意味します。 盆栽の世界では当たり前の手法ですが、庭木でもこのテクニックを利用すると、枝ぶりをよくして、風格を感じさせる姿にすることができます。また、狭い場所で高木を育て、庭のスタイルに合った樹形に育てることもできます。枝や幹を引っ張る、曲げる、ねじるが基本ですが、いずれもできるだけ若木のうちに行います。 |

仕立ての基本(目的の形・時期・方法)

形 仕立てる前に目的の形を描き、枝ぶりや芽をよく観察して、それに向く枝の有無を確かめます。逆に枝ぶりを見て、その特徴を生かす形を目指すのもよいでしょう。

時期 季節によって枝が柔軟な時期と硬く折れやすい時期があります。樹種にもよりますが、一般的には春の水あげが始まるころか、その少し前が適期です。

方法 剪定で幹や枝をつくるのが正攻法ですが、特殊な形の場合にはいろいろな技(わざ)を使います。つるものや細枝は支柱に誘引して仕立てます。日陰側で枝が少なく裏表のできてしまった片枝の木は、枝の多い部分からひもなどで枝を引き寄せて穴を埋めます。枝が折れた場合や、枝の向きの悪いマツやイヌツゲの玉散らしなどは、枝に添え木を当て、枝先を引き寄せて結束します。芯を失ったコニファーなどは、幹に支柱を添わせて最上部の枝を芯として上向きに立てて結束します。

近年、人気の高い果樹のエスパリエ仕立てなどは、若木を芯止めし、芽吹いた枝のなかから適切なものを選んで水平に据えた支柱やワイヤーに結束します。いずれの場合も、時間をかけて剪定を繰り返し、完成させます。

形 仕立てる前に目的の形を描き、枝ぶりや芽をよく観察して、それに向く枝の有無を確かめます。逆に枝ぶりを見て、その特徴を生かす形を目指すのもよいでしょう。

時期 季節によって枝が柔軟な時期と硬く折れやすい時期があります。樹種にもよりますが、一般的には春の水あげが始まるころか、その少し前が適期です。

方法 剪定で幹や枝をつくるのが正攻法ですが、特殊な形の場合にはいろいろな技(わざ)を使います。つるものや細枝は支柱に誘引して仕立てます。日陰側で枝が少なく裏表のできてしまった片枝の木は、枝の多い部分からひもなどで枝を引き寄せて穴を埋めます。枝が折れた場合や、枝の向きの悪いマツやイヌツゲの玉散らしなどは、枝に添え木を当て、枝先を引き寄せて結束します。芯を失ったコニファーなどは、幹に支柱を添わせて最上部の枝を芯として上向きに立てて結束します。

近年、人気の高い果樹のエスパリエ仕立てなどは、若木を芯止めし、芽吹いた枝のなかから適切なものを選んで水平に据えた支柱やワイヤーに結束します。いずれの場合も、時間をかけて剪定を繰り返し、完成させます。

庭木は、好ましくない背景を隠したり、視線をさりげなく遮ってくれます

| さりげなく隠す、遮る |

「好きな花を植えたけど、電柱や看板が丸見えで、庭が整えば整うほど気になる」 あるいは「人の視線が気がかりでテラスやデッキでお茶も楽しめない。とはいえフェンスで囲うのはどうも…」という方はいませんか。 こうした場合、樹木の配置や高さを工夫することで、外からの視線や背景をさりげなく遮ることができます。 電柱などを隠すには高さ3m程度、人の目線には1.8m程度の常緑樹が適しています。 高木を植えるスペースがない場合はトレリスやオベリスク(植物を絡ませるための立体的な構造物)などを設けて、つる植物を絡ませる方法もあります。 全面を隠さなくても、一番気になる位置に1本植えるだけで気分は変わります。 また、必要に迫られて隠す場合のほか、庭を魅力的に演出するために積極的に隠すこともあります。 |

▲3m以上の高木で、隣家はほとんど隠れて見えない。

ただし、アルミ製の温室が庭に違和感を与えるので、

トレリスを設置し、クレマチスやつるバラで美しく隠すことにした。

ただし、アルミ製の温室が庭に違和感を与えるので、

トレリスを設置し、クレマチスやつるバラで美しく隠すことにした。

| 「断ち切る」ことは「つなぐ」こと |

| 庭では、外周をぐるりとフェンスが囲んでいることが多く、また、ベランダにも必ず壁やフェンスがあり、庭から外側を見ると直線的な水平のラインが目に入ります。 敷地の外と内とがこのラインで分断され、庭の空間として感じられるのはラインの内側だけです。 そこで、フェンスより高い木を1本配置して横のラインを断ち切ると、外の風景と内側の景色がつながり、空間が広く感じられます。 外景を取り込む借景の手法です。 道路側から家を見たときに軒のラインを切る高さの木があると庭と家が一体になって見えますが、これも「断ち切る」効果によるものです。 |

| 「隠す」ことは「強調する」こと |

| 同じ借景でも、外の景色の一番よい方向は空けて、左右に2本の木を配置すると、その間の遠景がより強調されます。 周囲を隠すことにより、見せたいものに視線を集中させる手法で、フォーカルポイント(焦点)をつくるときのテクニックです。 庭を広く見せたいがために木を植えないのは、逆効果です。 木がないと、庭の一方に立ったときに反対側の端まで全部見えてしまいます。 こうした庭は、どこを歩いても同じ景色が近づくだけで、ストーリー性が感じられません。 結末の見えているドラマと同じで、想像力や期待感を刺激してくれないのです。 特に庭の隅が大切です。 園路などを庭の隅の木の向こう側に回り込むようにすると、実際にはその先はなくても、続いていくように感じられます。 窓の前の木も、真っ正面にあって全部が見えてしまうとそれで終わりですが、半分見えないぐらいの位置にあると、見えないその先を感じさせてくれます。 障子に映る竹の葉の影で、外の日ざしや風を感じさせたり、丸窓の向こうに見えるサクラの太い幹と散りゆく花びらで、視界から隠れた燗漫の花景色を逆に強く意識させるなど、いずれも伝統的な日本庭園における先人の巧みな演出テクニックです。 |

▲塀の手前に高木を1本植えた例。

背景の緑と庭の緑をつないで空間を一体化させ、

同時にフォーカルポイントの丸窓を強調している

背景の緑と庭の緑をつないで空間を一体化させ、

同時にフォーカルポイントの丸窓を強調している

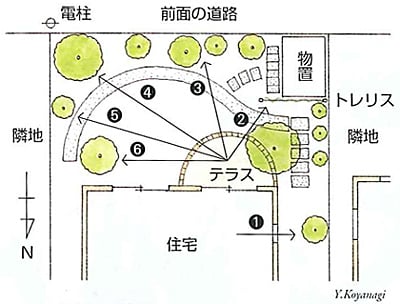

| ① | 隣家の窓用目隠し(高さ1.8mほどの常緑樹) |

| ② | トレリスによる物置の目隠し(つる植物) |

| ③ | 通行人の目隠し、フェンスのライン切り(高さ1.8~2.5mの常緑樹) |

| ④ | 電柱などの背景隠し、背景の緑とのつなぎ(高さ3mほど) |

| ⑤ | 隣地との目隠し(高さ1.5m以上の常緑樹) |

| ⑥ | 庭の終わりを隠す(高さ2m以上の常緑樹) |

庭木のよさを十分に引き出す配植の基本を教えます

コニファーによる、高さと奥行きの演出。配置しだいで実際には狭い空間を広く感じさせることができる。

樹木を取り入れた庭は、自然が身近に感じられ、心に安らぎを与えてくれます。よく手入れされた木は、マツに代表されるように木姿や幹、枝ぶり、葉の美しさが魅力的ですし、サクラ、カエデ、ウメモドキなどは、花、新緑や紅葉など、日本の四季を鮮明に感じさせてくれます。ただし、こうした観点からだけ植木を植えても、よい庭にはなりません。

個々の植木のよさを十分に引き出してよい庭をつくるためには、庭木の役割をより具体的に考えることが大事です。役割によって樹種、配置、剪定方法もおのずと異なってきます。以下、主な役割を記してみましょう。

個々の植木のよさを十分に引き出してよい庭をつくるためには、庭木の役割をより具体的に考えることが大事です。役割によって樹種、配置、剪定方法もおのずと異なってきます。以下、主な役割を記してみましょう。

①庭の空間を構成する主要な素材 ②好ましくない背景や視線を遮る ③自然環境を改善する ④住宅と敷地全体の外観を美しく個性的に演出し、街並みをつくる。 ⑤背景をつくる ⑥記念樹として、家族の歴史を残す |

| 今月は①の樹木による空間構成について、もう少し詳しくお話しします。 更地に建物のラインを記しただけでは家屋を構成する各部屋の空間を実感できないのと同じように、庭も低木や草花だけを植える平面的な植栽では、立体的な空間にはなりません。最低3本の主要な樹木を三角形を構成するように植えると、そこに囲まれた面ができ、木の高さ分の立体空間が生まれます。 |

3本以上の木を一直線に並べるのはタブー 3本の木を直線上に並べて植えたのでは、「線」はできますが「面」にはなりません。また、線が庭の中央近くを横切ると、庭は2つに分断され、広い庭も狭く感じられるようになってしまいます。境界沿いの列植は別として、どの方向から見ても3本以上の木が直線上に並ばないように配置します。 三角形に配置した場合でも、二等辺三角形に近づくほど安定した空間になり、居ずまいを正したフォーマルなものになります。 よりくつろいだ自然な配置は不等辺三角形によってつくられます。力のバランスがくずれ、動的な空間となります。木の高さも、上・中・下の不等辺三角形にすると、より自然なリズムが生まれます。このことは、樹木だけでなく庭石など重量感のある要素すべてに共通しています。 植える密度にメリハリをつける 次のポイントは、植えるところには多めに植え、空けるところは思いきって空けることで空間にメリハリをつけることです。この植栽の強弱が空間を広く見せるコツです。  |

庭木が果たす大切な役割

落葉高木が、夏の庭に心地よい

もう少し手を入れればウチの庭もそれらしくなると思うのだけど・・・・と思案顔の皆さん。これからは、このページが皆さんの味方になります。和風、洋風といった枠組みにとらわれず、現代の感覚に合った庭づくりの工夫の数々をご紹介しましょう。

本物のガーデニングを目指しませんか?

今やすっかり定着した感のあるガーデニング。最近では花や木を育てる、集める、観賞するといったプライベートな楽しみがら、飾る、もてなす、癒す、コミュニケーションを生むといった、周囲の人たちとともに楽しむスタイルにまで幅が広がってきました。飾りかたにしても、コンテナでの寄せ植えなどは、非常にレベルが高くなりました。

今やすっかり定着した感のあるガーデニング。最近では花や木を育てる、集める、観賞するといったプライベートな楽しみがら、飾る、もてなす、癒す、コミュニケーションを生むといった、周囲の人たちとともに楽しむスタイルにまで幅が広がってきました。飾りかたにしても、コンテナでの寄せ植えなどは、非常にレベルが高くなりました。

けれど、1つ1つのコンテナに目を奪われて、背景と調和しているかどうか、一歩距離をおいて見ることを忘れていませんか。どんな名画でも、飾るのにふさわしい額と壁がなければ人には見てもらえません。ガーデニングとは、家と庭と植物、そこに住む人、訪れる人がかかわり、心地よい時間と空間を楽しむための活動の総称です。さあ、今年は草花だけの庭づくりから1歩踏み出し、より幅広いガーデニングの世界に入ってみましょう。

草花だけで「庭」はつくれません

庭というのは立体的な空間です。例えば玄関前にどれほど花のコンテナを並べても、離れて眺めると視線は下に向かい、花だけが見えて、建物を含めた美しいシーンは目に入りません。そのなかに1本でも家の軒に届く樹木の緑があると、それが花と建物を立体的につなぐ役割を果たし、初めて「花と緑に囲まれた家」を演出できるのです。

庭というのは立体的な空間です。例えば玄関前にどれほど花のコンテナを並べても、離れて眺めると視線は下に向かい、花だけが見えて、建物を含めた美しいシーンは目に入りません。そのなかに1本でも家の軒に届く樹木の緑があると、それが花と建物を立体的につなぐ役割を果たし、初めて「花と緑に囲まれた家」を演出できるのです。

昔から和風庭園では、門のわきに門冠りの木を植えるなどして、門まわりに風格を与え、背景の住宅と調和させるような工夫が施されてきました。これは、門から住宅までの距離感を生むための演出でもありました。今でいうシンボルツリーで、いわば住宅の額縁として重要なポイントだったのです。

樹木の種類や配置、大きさを工夫することで庭を広く見せたり、明暗のコントラストをつけることができます。この空間を演出する役割は、草花だけでは十分に果たせません。

ナツツバキの根元で花を咲かせるクマガイソウ。

「樹木」、「植木」、「庭木」の違い

何気なく同じような意味で使われている言葉ですが、よい庭をつくためには、それぞれの違いを理解しておくことが重要です。

「樹木」は木本性の植物の総称で、山の木も庭の木も樹木ですが、山の木は植木ではありません。「植木」とは、移植ができるように根回しがされていて、畑で養生されている木のことです。ただし、特殊な仕立て物以外、庭に使われているときの明確な役割は決まっていないので、畑では一般的な剪定がなされています。まだ役どころが決まっていない控えの役者のようなものです。

これに対し「庭木」は、役柄の決まった役者です。役に応じて選ばれ、もう一度形を整えられ決められた場所に植え込まれます。ですから「庭木」となると「主役」も「わき役」も重要で、全体が調和をとりながら一つの庭を構成していきます。

何気なく同じような意味で使われている言葉ですが、よい庭をつくためには、それぞれの違いを理解しておくことが重要です。

「樹木」は木本性の植物の総称で、山の木も庭の木も樹木ですが、山の木は植木ではありません。「植木」とは、移植ができるように根回しがされていて、畑で養生されている木のことです。ただし、特殊な仕立て物以外、庭に使われているときの明確な役割は決まっていないので、畑では一般的な剪定がなされています。まだ役どころが決まっていない控えの役者のようなものです。

これに対し「庭木」は、役柄の決まった役者です。役に応じて選ばれ、もう一度形を整えられ決められた場所に植え込まれます。ですから「庭木」となると「主役」も「わき役」も重要で、全体が調和をとりながら一つの庭を構成していきます。

木を上手に使えば、園芸の幅を広げる環境もつくれます

園芸愛好家なら、経験を積むとともにさまざまな植物を育ててみたくなるもの。園芸植物はもちろんのこと、山野草や乾燥地の植物まで、鉢土を工夫してみたり、置き場所を選んだり、日覆いをかけたり…。結果として庭が鉢置き場となり、どう見ても庭とはいいがたいような状況になっていませんか。

園芸愛好家なら、経験を積むとともにさまざまな植物を育ててみたくなるもの。園芸植物はもちろんのこと、山野草や乾燥地の植物まで、鉢土を工夫してみたり、置き場所を選んだり、日覆いをかけたり…。結果として庭が鉢置き場となり、どう見ても庭とはいいがたいような状況になっていませんか。

自然の山の中では、日当たりのよい南面だけでなく、すべての面に、それぞれの環境に適した樹木と下草が生き生きと、しかも美しい調和を保ちながら共存しています。

庭に木を1本植えると、その南と北、枝の真下などに、日当たりや風通し、乾き具合などの異なった環境が生まれます。常緑樹と落葉樹とでは、季節によってつくり出す環境も違ってきます。そうした環境の違いを利用して、さまざまな植物を植え、手間をかけずに豊かな植栽の庭を楽しみましょう。

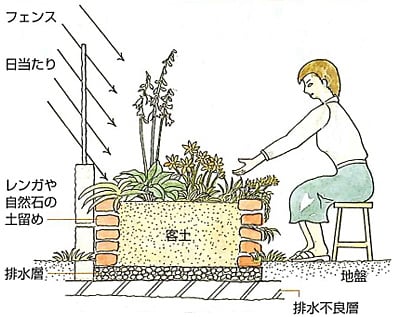

庭仕事が楽しくなるレイズドベッド

庭を彩り園芸を楽しむ上で草花による花壇はとても重要な要素です。

花壇の形や色の構成は庭の印象を大きく左右します。

とは言っても花壇を多くするほど美しい庭になるということではありません。

土の状態が悪く、日当りが足りない場所に無理して植えても、手間がかかる割りに良く育たず美しく見えない事がありがちです。

こうした場合のヒントとなるのがレイズドベッド(立ち上げ花壇)です。

レイズドベッドは庭の平面に土留めの縁を作り、中に盛り土をした花壇で、これだけで平面の花壇よりずっと多くのメリットが生まれます。

栽培上のメリットだけでなく庭を美しく見せる演出の一つでもあります。花壇ではありませんが、日本庭園でも築山のように、石を控え盛り土することで丈夫に育て見せ場を作るという手法がとられてきました。

花壇の形や色の構成は庭の印象を大きく左右します。

とは言っても花壇を多くするほど美しい庭になるということではありません。

土の状態が悪く、日当りが足りない場所に無理して植えても、手間がかかる割りに良く育たず美しく見えない事がありがちです。

こうした場合のヒントとなるのがレイズドベッド(立ち上げ花壇)です。

レイズドベッドは庭の平面に土留めの縁を作り、中に盛り土をした花壇で、これだけで平面の花壇よりずっと多くのメリットが生まれます。

栽培上のメリットだけでなく庭を美しく見せる演出の一つでもあります。花壇ではありませんが、日本庭園でも築山のように、石を控え盛り土することで丈夫に育て見せ場を作るという手法がとられてきました。

バラをあしらったフェンス沿いにしつらえたレイズドベッド。土留めはブロックにレンガタイルを張ったもの

自然石、レンガなどを積んで土留めとしたレイズドベッド

◆レイズドベッドのメリット | |||||||||||||

| |||||||||||||

◆レイズドベッドの構造とメリット | |||||||||||||

| ①楽な姿勢で作業ができる |

| ②日当たりがよくなる |

| ③水はけがよくなるので丈夫に育つ |

| ④庭にボリューム感と変化をだせる |

庭仕事をいっそう楽しくする「水場」の工夫

| |

|

| |||||||||||||

◆実用と添景を兼ねた水場をつくるときのポイント | |||||||||||||

| |||||||||||||

|

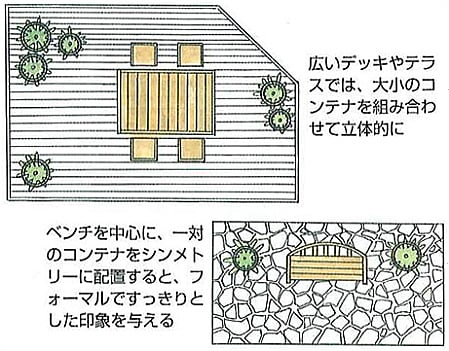

デッキやテラスで楽しむコンテナガーデンのすすめ

せっかくつくったテラスやデッキです。

使わないときでも、殺風景な空間とならないよう、コンテナを効果的に利用しておしゃれに飾り、華やかな季節の花を楽しみましょう。

広いデッキがあっても、使わない時は部屋からの眺めが殺風景になりがちです。

かといって、中央にテーブルセットを置いてみても、両サイドに中途半端な空きが生まれます。

そういう場合は、テラスやデッキの空間に花を置いてみましょう。

テラスやデッキに緑陰樹を組み込み、株元に草花を植えることもできますが、2~3年すると根が広く張り、草花の植え替えが難しくなります。

こんなときはコンテナを利用して空間のバランスをとり、季節ごとの華やかさを演出しましょう。

使わないときでも、殺風景な空間とならないよう、コンテナを効果的に利用しておしゃれに飾り、華やかな季節の花を楽しみましょう。

広いデッキがあっても、使わない時は部屋からの眺めが殺風景になりがちです。

かといって、中央にテーブルセットを置いてみても、両サイドに中途半端な空きが生まれます。

そういう場合は、テラスやデッキの空間に花を置いてみましょう。

テラスやデッキに緑陰樹を組み込み、株元に草花を植えることもできますが、2~3年すると根が広く張り、草花の植え替えが難しくなります。

こんなときはコンテナを利用して空間のバランスをとり、季節ごとの華やかさを演出しましょう。

◆コンテナの設置ポイント | |||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||

④階段などでは、踏み面に無理なく収まる小さめのものを選ぶ

各段の片側、または両端に一個ずつ置くと、リズミカルで楽しい階段になります。

ただしコンテナは同じものの方が規則性ある美しさが感じられ、洗練された印象を与えます。

ただしコンテナは同じものの方が規則性ある美しさが感じられ、洗練された印象を与えます。

◆コンテナガーデンの活かし方と管理法 | |

| |

| テラスやベンチでのコンテナの配置 |

バリアフリーの庭づくり

| ||||||||||||||||||

◆第一のポイント 段差を減らし歩きやすく | ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

◆第二のポイント 花壇などは作業しやすい配置と形状にする | ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

車椅子対応のアプローチ

アプローチ、ガレージ、ポーチの間に段差がない

アプローチ、ガレージ、ポーチの間に段差がない

バリアフリーの庭

車椅子に対応したデッキに8%勾配の

スロープが付けられている。

車椅子に対応したデッキに8%勾配の

スロープが付けられている。

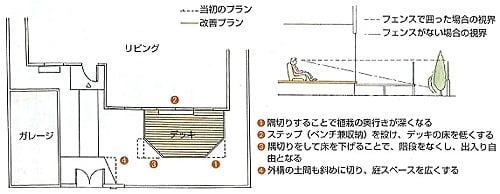

あなたのデッキ 役に立っていますか?

| 最近では新築とウッドデッキを作るお宅が多く見受けられます。 リビングの延長のある気持ちの良い屋外空間で、お茶やバーベキューを楽しみたいというのは誰でも望むことでしょう。 ところが作ってみたものの冬はもちろん、夏は暑くて使えないし、雨が降る日も多く結局春秋に2~3回づつしか使わない。 折角庭のスペースを削ってまで作ったのに、物干し場と床下鉢置場になってしまったというケースが多いようです。 |

| |||

| |||||||||||||||||||||

| |

| 使いやすいデッキと庭の改善プラン |

台風や潮風の害

| くやしい思いをしたことがありませんか? アジアモンスーン地帯の東の端に位置し、海に囲まれた島国である日本では、沿岸地帯を中心に強い潮風が吹きます。 また内陸部でも各地方独特な強い季節風が吹き、植物を育て楽しむ上では問題になることが多いものです。 高層階のベランダや屋上でのガーデニングでは一番悩ませるのも強風です。 |

▲潮風に強いトベラ、シャリンバイ、ハマヒサカキを混植したアプローチ。

シンボルツリーも耐潮性に富むソテツの大株

シンボルツリーも耐潮性に富むソテツの大株

|

▲これも海岸近くのアプローチ。

グミ・ローズマリー・ハイビャクシン・ディモルフォセカなど潮風に強い低木、草花を用いている。

グミ・ローズマリー・ハイビャクシン・ディモルフォセカなど潮風に強い低木、草花を用いている。

被害を軽減するための対策

様々な害を避けるためには事前対策が有効です。

①植栽位置、植物の種類を吟味する。

同じ宅地内でも住宅の裏表、塀の内外などで風当りは大きく異なります。

風当りの程度に応じて種類や大きさを選びます。

庭木ではクロマツ、モッコク、ツバキ、ビャクシン類、イヌツゲ、ヤシ、サルスベリ、ハルニレ、アキグミ、低木ではトベラ、ハマヒサカキ、シャリンバイ、ローズマリー、ハマゴウなどが強く、下草ではツワブキなど葉の厚い常緑のものや多肉のものが向きます。

種類を選ぶ際、ご近所ではどんな木が育っているか参考にすることも大事です。

風当りの程度に応じて種類や大きさを選びます。

庭木ではクロマツ、モッコク、ツバキ、ビャクシン類、イヌツゲ、ヤシ、サルスベリ、ハルニレ、アキグミ、低木ではトベラ、ハマヒサカキ、シャリンバイ、ローズマリー、ハマゴウなどが強く、下草ではツワブキなど葉の厚い常緑のものや多肉のものが向きます。

種類を選ぶ際、ご近所ではどんな木が育っているか参考にすることも大事です。

②生垣や防風樹、構造物で風当りをやわらげる。

全国各地に独特な防風林や防風垣、防風樹があり、タブ、クロマツ、イヌマキは沿岸地帯で、シラカシ、ケヤキ、イチイが内陸部に植えられましたが、昨今では場所もないので木製フェンスで代用します。

高木では木の枝葉の強さだけでなく、地中深く根を張る性質のものを選ぶことが、特に砂地では重要です。

また植え付け時にはしっかりと支柱をし、2~3年後には外します。

茂り過ぎたものは剪定で小さくして透かしたりします。

草花も同様ですが、株立ちのものは早めに網型支柱などをしておきましょう。

鉢植えでは一ヶ所に集めて、周囲を寒冷沙等で囲っておくのが無難です。

台風時に鉢は台など高いところから降ろし、寝かせておくのが良いでしょう。

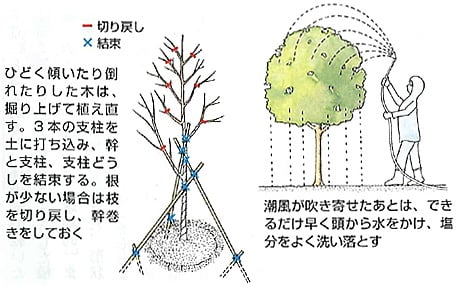

③もし被害を受けてしまったら。

倒れた樹木は一度掘り上げ地上部を剪定、根を少し切り戻して植え直し、支柱を掛けます。

そのまま押し戻しても次の風で必ず倒れてしまいます。

葉の美しい品種が傷んだ場合は、全部摘み取って肥料をやり、再度芽を出させます。

ただし二度はできません。

台風の後、特に傷みはないように見えても数時間後に塩分の影響が出始めるので、雨が止んだ後も海風が続いた場合はすぐに木の頂部まで水をかけ、十分に塩分を洗い流します。

草花の傷みは思いきって切り戻すことで回復します。

倒れた樹木は一度掘り上げ地上部を剪定、根を少し切り戻して植え直し、支柱を掛けます。

そのまま押し戻しても次の風で必ず倒れてしまいます。

葉の美しい品種が傷んだ場合は、全部摘み取って肥料をやり、再度芽を出させます。

ただし二度はできません。

台風の後、特に傷みはないように見えても数時間後に塩分の影響が出始めるので、雨が止んだ後も海風が続いた場合はすぐに木の頂部まで水をかけ、十分に塩分を洗い流します。

草花の傷みは思いきって切り戻すことで回復します。

強風の事後対策

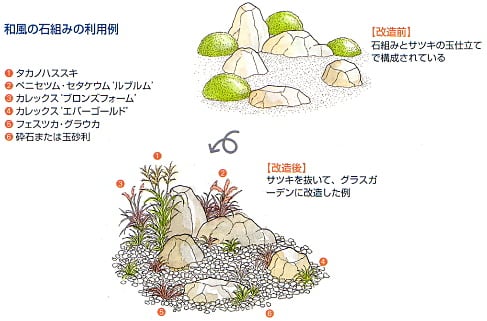

和の石組みをどう生かす?

広い庭があるのに草花を植える場所がない。

プランターに植えて沢山並べてみたが、背景の石組みと違和感が出てきれいに見えない。

こんな悩みは古くから立派な和風庭園をお持ちの家に多いようです。

バブル崩壊後の低成長期に入って、英国風の庭づくりとガーデニングという言葉が注目されるまで、日本では庭園と園芸が担い手も楽しむ側も別物扱いの意識で受け継がれてきました。

世界に冠たる庭園文化と園芸文化を持った日本では、それぞれの奥が深くどちらか一方で手一杯の状況だったと思われます。

ところが世の中はガーデニングの時代となり、庭と園芸が融合し始めました。

しかし近年まで残っている和風庭園でのガーデニングがしっくりといきません。

プランターに植えて沢山並べてみたが、背景の石組みと違和感が出てきれいに見えない。

こんな悩みは古くから立派な和風庭園をお持ちの家に多いようです。

バブル崩壊後の低成長期に入って、英国風の庭づくりとガーデニングという言葉が注目されるまで、日本では庭園と園芸が担い手も楽しむ側も別物扱いの意識で受け継がれてきました。

世界に冠たる庭園文化と園芸文化を持った日本では、それぞれの奥が深くどちらか一方で手一杯の状況だったと思われます。

ところが世の中はガーデニングの時代となり、庭と園芸が融合し始めました。

しかし近年まで残っている和風庭園でのガーデニングがしっくりといきません。

和風庭園の多くは仕立て樹木と石組みで構成され、花を植える余地がないケースが多いのです。

こうした中で草花を楽しむガーデニングを目指すには、プロに依頼するか自分でやるかは別にしても、何がしかの整理や改造が必要になります。

しかしその前に樹木や石に対する見方を整理することが大事です。

こうした中で草花を楽しむガーデニングを目指すには、プロに依頼するか自分でやるかは別にしても、何がしかの整理や改造が必要になります。

しかしその前に樹木や石に対する見方を整理することが大事です。

|

2.土止めの石組みは最高の花壇

どこにでもある石を組んだ土止めにはサツキやキャラ玉が石の間に植えられ、整然と刈り込まれていますが単調で変化に欠けます。

ロックガーデンと同じで石の間は冬暖かく夏は風通しが良く、土からの蒸れもありません。

そして何よりも石と土が接する部分は空気と水の通りが良く根が良く伸びます。

こうした条件は庭の他のどこにも少なく、草花の花壇としても最高です。

斜面全体が花壇になるので狭くてもボリュームのある花壇が手に入ります。

ロックガーデンと同じで石の間は冬暖かく夏は風通しが良く、土からの蒸れもありません。

そして何よりも石と土が接する部分は空気と水の通りが良く根が良く伸びます。

こうした条件は庭の他のどこにも少なく、草花の花壇としても最高です。

斜面全体が花壇になるので狭くてもボリュームのある花壇が手に入ります。

▲土止めの石積みを立体的な花壇に変えた例。石と草花が自然になじんでいる

間違いだらけのガーデニング

半年間、同じ花で埋めつくすのはいかにももったいない話

雪国や寒冷地以外の日本では、冬から春の終わりまで咲き続ける草花に人気があります。

パンジー・ビオラ・ノースポールなどの一年草で花壇を埋めて、長期間楽しみたいのは分からないでもないのですが、3月に入ると日毎に日差しが暖かくなり空気もほど良く湿り気を帯びて、庭のあちこちから小さな緑の芽が伸び始めます。

こうした庭の変化で春の訪れを感じる楽しみは、冬の間も花いっぱいの庭ではできません。

また春先咲き草花の最も美しく姿を変えていく庭は音楽や舞台と同じで、第一楽章第二楽章、第一幕第二幕と展開していきます。

四季を通して彩ることができる、恵まれた日本の気候の下では、半年間咲き続ける花で埋めつくすのはちょっと勿体ない気がします。

花後は全部替えになり、これでは公園花壇と同じです。

一、二年草、宿根草、球根植物の組み合わせと花壇のローテーションを一工夫することで、年間を通して個性的でドラマチックな演出ができます。

また、少しずつ初めての品種を種から育ててみるのもお薦めです。

開花まで1年以上かかるものも多くありますが、その時の歓びはひとしおです。

そうしているうちに、いつのまにかあなたは「グリーンフィンガー」になっています。

そしてその花々が美しい街並みをつくっていきます。

ガーデニングの楽しみは数々ありますが、種蒔きから始まり、行き着く先は社会貢献であるとも言えます。

パンジー・ビオラ・ノースポールなどの一年草で花壇を埋めて、長期間楽しみたいのは分からないでもないのですが、3月に入ると日毎に日差しが暖かくなり空気もほど良く湿り気を帯びて、庭のあちこちから小さな緑の芽が伸び始めます。

こうした庭の変化で春の訪れを感じる楽しみは、冬の間も花いっぱいの庭ではできません。

また春先咲き草花の最も美しく姿を変えていく庭は音楽や舞台と同じで、第一楽章第二楽章、第一幕第二幕と展開していきます。

四季を通して彩ることができる、恵まれた日本の気候の下では、半年間咲き続ける花で埋めつくすのはちょっと勿体ない気がします。

花後は全部替えになり、これでは公園花壇と同じです。

一、二年草、宿根草、球根植物の組み合わせと花壇のローテーションを一工夫することで、年間を通して個性的でドラマチックな演出ができます。

また、少しずつ初めての品種を種から育ててみるのもお薦めです。

開花まで1年以上かかるものも多くありますが、その時の歓びはひとしおです。

そうしているうちに、いつのまにかあなたは「グリーンフィンガー」になっています。

そしてその花々が美しい街並みをつくっていきます。

ガーデニングの楽しみは数々ありますが、種蒔きから始まり、行き着く先は社会貢献であるとも言えます。

大樹はどうする?

背丈ほどのものを植えても、樹木は10年ほどすると高さ4~5m幹径10cm以上になります。

樹種によっては枝張りも3mを越します。

こうなると植え付け時には予想しなかった不都合も生じてきます。

庭が狭く暗くなったり、隣家に迷惑がかかったり、また家の増改築の際邪魔になったりします。

転居の際には大切な木であっても、他の荷物のように簡単に運べません。

大樹であるが故のこうした様々な不都合に対処する方法を考えておきましょう。

樹種によっては枝張りも3mを越します。

こうなると植え付け時には予想しなかった不都合も生じてきます。

庭が狭く暗くなったり、隣家に迷惑がかかったり、また家の増改築の際邪魔になったりします。

転居の際には大切な木であっても、他の荷物のように簡単に運べません。

大樹であるが故のこうした様々な不都合に対処する方法を考えておきましょう。

▲樹冠が大きく茂ったシイの木。そろそろ整枝が必要

| |||||||||

| 大きく育ちすぎた庭木の仕立て直し |

ラティスフェンスとトレリス

| 『ラティス』と『トレリス』とは?

住宅の洋風化と伴い外柵にラティスフェンスを設置する家が増えました。 |

ラティスフェンスの使い方 |

| 木製のラティスフェンスでは、格子部材が薄く幅広の板状のものが多く、交点をステイプル(コの字状の針)で留めています。 強い力が掛かるとたわみ、部材が枠から外れることがあります。 格子の密度が高いものは反対側に手が差し込めず、植物の誘引や剪定などの作業がしにくく、光の透過も半分から1/4程度になり内側では植物が育てにくくなります。 粗めの格子が植物との相性は良いのですが、風除けや目隠しの効果は薄れます。樹脂製の細かい部材のラティスフェンスもあり、耐久性も高いのでおすすめです。 |

狭い道路沿いの外柵なので、低いラティスフェンスを用いて圧迫感を出さないようにしている。格子にはハニーサックルを誘引

| ||||||||

| ||||||||

| ||||

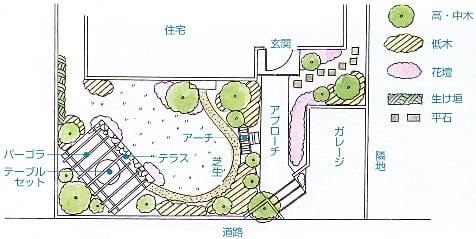

| トレリスの効果的な配置場所 | ||||

| ① | ガレージからの目隠し |

| ② | ガレージからの目隠しとテラスの背景 |

| ③ | 玄関と隣家からの目隠し |

| ④ | アプローチからの視線を受け止める |

| ⑤ | 庭の終わりを示す |

パーゴラ、アーチ

立体的な庭を演出するパーゴラ、アーチの効用

庭を美しく立体的に演出する方法として、パーゴラやアーチは最も効果的な構造物と言えます。

それにつる植物が絡まり良く配されると庭にリズムとメリハリが生まれ、庭を楽しむためのストーリーが描けます。どちらも高さのある構造物ですが、パーゴラは人が留まり憩う場所、アーチはその下を通り抜ける場所という静と動の人の動きを考慮した上で、それぞれの効果と設置のポイントを見て行きましょう。

それにつる植物が絡まり良く配されると庭にリズムとメリハリが生まれ、庭を楽しむためのストーリーが描けます。どちらも高さのある構造物ですが、パーゴラは人が留まり憩う場所、アーチはその下を通り抜ける場所という静と動の人の動きを考慮した上で、それぞれの効果と設置のポイントを見て行きましょう。

パーゴラ | |||||||

| |||||||

| |||||||||||

●パーゴラ・アーチを美しく保つには | |

|

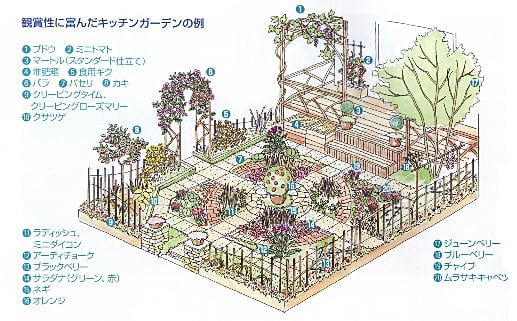

ハーブガーデン/キッチンガーデン

| ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

2)果樹や香りの木を用いて、立体的な骨組みをつくる

野菜やハーブだけの畑では庭としての立体感や装飾性に欠け、冬には寂しくなってしまいます。

そこで、中心部や四隅に装飾的な形に仕立てたゲッケイジュやレモン、ユズなどの常緑樹を植えます。周囲を囲う生け垣にはリンゴ、ナシ、ラズベリーなどの果樹を、時間をかけて仕立てていきます。

装飾的な大型野菜としては銀白色のアーティチョークがあり、ハーブでは赤銅色のブロンズフェンネルが魅力的です。

こうした骨組み用の植栽は、大型コンテナに植えたものを季節ごとに置き替える方法でも楽しめます。

そこで、中心部や四隅に装飾的な形に仕立てたゲッケイジュやレモン、ユズなどの常緑樹を植えます。周囲を囲う生け垣にはリンゴ、ナシ、ラズベリーなどの果樹を、時間をかけて仕立てていきます。

装飾的な大型野菜としては銀白色のアーティチョークがあり、ハーブでは赤銅色のブロンズフェンネルが魅力的です。

こうした骨組み用の植栽は、大型コンテナに植えたものを季節ごとに置き替える方法でも楽しめます。

ガーデンシェッド(道具小屋)の横に設けたキッチンガーデン。

赤や黄など彩りに富んだスイスチャードやリーフレタス、イチゴなどを楽しんでいる

(北海道恵庭市 S邸)

赤や黄など彩りに富んだスイスチャードやリーフレタス、イチゴなどを楽しんでいる

(北海道恵庭市 S邸)

| ||||||

ミニ空間を生かしたポケットガーデン

敷地が狭いからと庭づくりを諦めていませんか。

日本では昔から町屋の建物の間に生まれたわずかな空間を生かし、塀や垣根で背景を作り石や緑を配した「坪庭」という庭づくりがあります。こうした庭づくりの方法を現代風にアレンジしてみると、昨年の住宅事情の中でも大変役に立つものです。連続した広いスペースではよく敷地のそこかしこに点在する「ポケットガーデン」とも言える庭づくりを考えてみましょう。

日本では昔から町屋の建物の間に生まれたわずかな空間を生かし、塀や垣根で背景を作り石や緑を配した「坪庭」という庭づくりがあります。こうした庭づくりの方法を現代風にアレンジしてみると、昨年の住宅事情の中でも大変役に立つものです。連続した広いスペースではよく敷地のそこかしこに点在する「ポケットガーデン」とも言える庭づくりを考えてみましょう。

ポケットガーデンに特有の条件

住宅に接した小さなスペースには特有の条件が生まれ、それを生かすも殺すもデザイン次第です。

和室に面したベランダのポケットガーデン。御簾垣風の目隠しを背景に、クロチク、アセビなどを植えて落ち着いた雰囲気に・・・・・

| 1.日が当たりにくく植物が育てにくい細かいところまで見えてしまう | |

| 日当りの庭より植物を少なめに、また日陰に強いを選びポイントを絞ります。その分こまめに手を入れ隅々まで気を配りましょう。 | |

| 2.家の中から見えにくい | |

| 掃き出し窓や、ハメ殺し窓のすぐ向こうのスペースは窓に近寄り、見下ろすようにしないと全体が見えません。 スペースの四周に土留めして盛土をし、地盤を30cm程度上げると全体が見えるようになります。 土留めの側面は見えないので、不用な石やコンクリート廃材を利用しても良く最上段だけは良い材料を使います。窓から見て奥となる部分は特に高めになるようにすると、立体感が増します。 | |

| 3.窓を広く採ったら隣家から丸見えになってしまう | |

| お隣のドアや窓が正面になる場合は目隠しが必要になります。 樹木で隠せるほど広くない場合が多いので、竹垣や板塀を2mほどの高さに作りますが、下部は広めに開けて通風と開放感を確保します。 バスルーム前では目隠しを高くする分、横張りのルーバータイプにするなど遮蔽と通風の両立するデザインにします。 横張りやブロック塀などでは塗装を選べますので、塗装材と合わせて明るい洋風の庭も作れます。 | |

| 4.狭いので存在感のある庭になりにくい | |

| 狭くても植物の他に重量感のある石や陶磁器、金属などの素材を加えることで存在感が増します。ただそうした素材が目立ち過ぎないように、バランス良く配置することと、緑を添えることで庭の一部を隠し全体に馴染ませることが大切です。 特に高さがある灯ろうやバードバスなどの置物、壁に設けた壁泉などは立体的な演出に効果的です。塀の目線の高さに棚を架け、装飾的な鉢や壺などを置くだけでも素晴らしいアクセントになります。 キヅタを這わせハンギングバスケットを掛けるのも良いでしょう。  | |

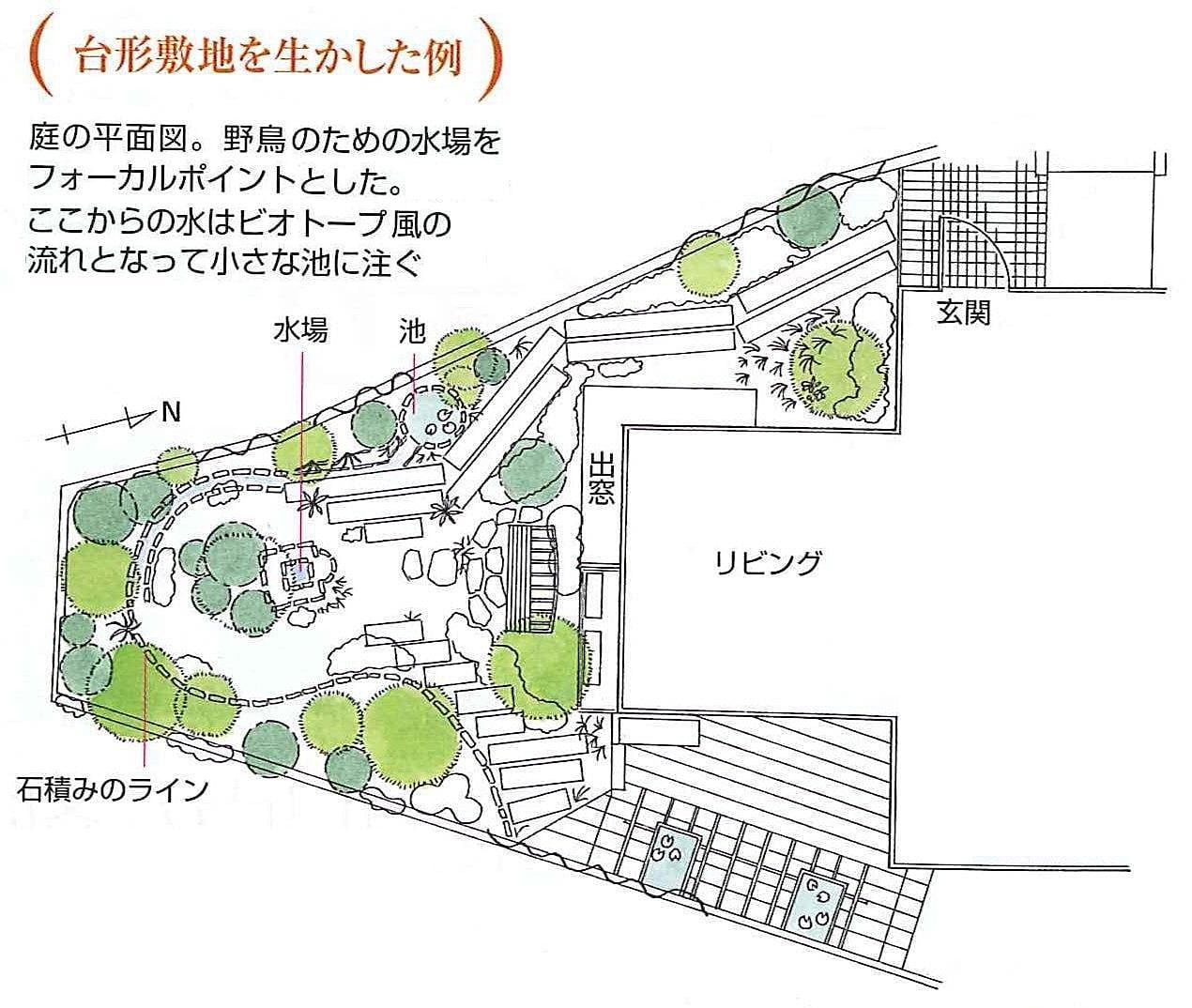

変形敷地を上手に生かした庭づくり

変形敷地は、決して庭づくりのマイナス要因ではありません。

一般的な矩形の敷地では得にくいような形の余白が生まれますから、

独創的な庭の構成を考える楽しさがあります。

一般的な矩形の敷地では得にくいような形の余白が生まれますから、

独創的な庭の構成を考える楽しさがあります。

一般には使いにくいと思われがちな変形敷地もデザイン次第では、かえってその特性を

生かし、個性的な庭をつくることができます。

宅地の形は、縦横の比に差はあっても、通常は矩形(くけい)です。

ところが、なかには三角形や先細りの台形、大きく隅切りされた五角形などの場合もあります。

こうした敷地は使いにくい面もありますが、短所ばかりではありません。

デザインの仕方によって、ほかにはない個性的な庭や外構(敷地を囲む門、塀、生け垣などの構造物)がつくれるのです。

また、変形敷地では、矩形の敷地と比べて、同じ面積でも外周が長くなります。

また、変形敷地では、矩形の敷地と比べて、同じ面積でも外周が長くなります。

そこで、この長い外周ラインを分断するような外構を避ければ、特に外から見たとき、実際より広い敷地に見せることができます。

1、三角形や台形敷地を広く見せるテクニック

三角形や先細りの敷地では奥に行くほど狭くなりますが、フォーカルポイント(視線の集まる場所)を中央より奥につくることで、奥行きを感じさせる効果(遠近法による視覚効果)が生まれます。

逆に狭いほうから広いほうを見ると、実際より庭の広がりが強調されます。植栽は狭いほうを密に、広いほうはややまばらにすると、より効果的です。

台形敷地を生かした庭。やや奥にフォーカルポイントとして設けた水場が、奥行きを感じさせる視覚効果を上げている。

また、植え込みと境の石積みのラインを、連続した曲線としたことで、空間を実際以上に広く見せている。

砂地を生かし、乾燥に強いスティパ‘エンジェルヘアー’やセダムなどを砂利敷きのところどころに植栽している。

砂地を生かし、乾燥に強いスティパ‘エンジェルヘアー’やセダムなどを砂利敷きのところどころに植栽している。

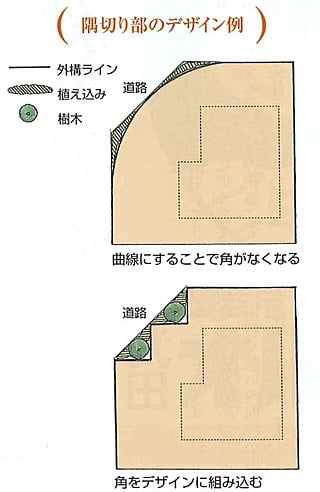

庭の外周ラインは、角が多いほど、分断されて短く見えます。

そこで外構をつくるときは、そのラインを曲線にするなど、できるだけ角のない連続した線にすることで「長さ」を確保します。

これは庭の内部でも同様で、敷地の形状どおりに園路や植栽のラインをつくると、角ごとに分断された不連続のラインになり、庭が広く見えません。

植栽スペースに強弱の変化のない単調なものになります。

ときには隅切り部に、あえて角を多くこしらえ、デザイン性をもたせる方法もあります。結果として生まれる角の小さな空き地は外向きの貴重な植栽スペースになります。

ときには隅切り部に、あえて角を多くこしらえ、デザイン性をもたせる方法もあります。結果として生まれる角の小さな空き地は外向きの貴重な植栽スペースになります。